---建国60年巴彦淖尔市农牧民生活状况综述

建国60年来,巴彦淖尔农牧民在各级党委、政府的带领下,进行了土地改革,迅速恢复了生产,随后成功地进行了以家庭联产承包责任制和畜草双承包责任制为主的一系列农村经济体制改革,并在改革开放和中央各项惠农政策的助推下,农牧民生产和生活发生了翻天覆地的变化,农牧民生活从食不裹腹,衣不蔽体到今天的物质生活达到小康,消费质量显著提高,农牧民生活总体上实现了由贫困到温饱再奔小康的历史性跨越。

一、农牧民生活60年发展变化阶段性特征

建国60年来,我市农牧民生活变化大体分为两个阶段:以1978年十一届三中全会为分水岭,第一阶段为1949年至1978年的三十年,第二阶段为1979年至2008年的三十年。

(一)前三十年,农牧民消费水平低,消费结构单一

1949年,建国初期,全市农牧民在党的引领下,当家作主,满怀激情地在一穷二白的家底上开始新生活。但总体来说,消费水平还偏低,恩格尔系数在60%以上,始终居高不下。

1、农牧民生活初步改善(1949-1957年)

建国初期,我市农牧民在土地改革运动中,实现了“耕者有其田”。生产关系的改变,极大地激发了农牧民的生产积极性,农牧业生产得到快速恢复和发展,农牧民生活得到初步改善。1957年我市农牧民人均粮食产量达575公斤,比1949年增加151公斤,增长了35.61%;全市农牧民人均生活消费支出为96元,比1949年增加28元,增长41.18%,年均增长4.4%。

2、农牧民生活低水平徘徊(1958-1978年)

1958年-1978年的二十年间,全市农村牧区在人民公社化的道路上,先后经历了大跃进、三年困难时期、“文化大革命”等历史阶段,农牧民的生产积极性受到了压抑。农牧民花钱靠集体,吃粮靠返销,家庭积蓄甚少,生活始终在低水平徘徊,发展缓慢。1978年全市农牧民人均生活消费支出为118元,仅比1957年增加22元,增长22.92%,年均增长1.04%。

(二)后三十年,农牧民消费水平成倍提升,结构日趋合理

1978年,党的十一届三中全会的胜利召开,标志着农村牧区革的序幕正式拉开,农牧民生活实现了从贫困到温饱再到小康的三次跨越。

1、摆脱贫困跨入温饱(1979-1985年)

党的十一届三中全会以后,以家庭联产承包责任制和畜草双承包责任制为主的一系列农村经济体制改革的全面推行,农产品流通渠道的进一步深入搞活,以及多种经营的齐头并进和乡镇企业的异军突起,使全市农村牧区经济迅猛发展,农牧民生活水平快速提高。1985年我市农牧民人均生活消费支出为 384元,比1978年增加266元,增长2.25倍,年均增长18.36%;农牧民恩格尔系数从1978年的67.9%,大幅下降至1985年59.3%,降低8.6个百分点,农牧民生活已摆脱贫困,跨入温饱。

2、解决温饱实现富裕小康(1986-2000年)

达到温饱水平后,全市继续深化农村牧区市场经济体制改革,广大农牧民各展其才,奋发图强,勤劳致富,生活水平得到更大程度的改善。15年间,农村居民生活由“温饱型”向“小康型”过渡、由“生存型”向“发展型”转变。2000年我市农牧民人均生活消费支出为1904元,比1985年增加1520元,增长4.37倍,年均增长12.12%。恩格尔系数由1985年的59.3%下降到2000年的46.02%,下降了13.28个百分点,居民生活实现富裕小康。

3、全面建设小康社会(2001-2008年)

进入新世纪以来,全市农村牧区社会经济进入了快速发展期。党的十六大明确提出,要建设一个惠及十几亿人口的更高水平的小康社会,十六届五中全会又提出了建设社会主义新农村的历史任务,8年来,在全市各级党委、政府的正确领导下,全市农牧民正朝此目标努力前行。广大农牧民收入快速增长,农牧民生活水平进一步提高,开始迈向全面小康。2008年全市农牧民人均生活消费支出为4607元,比2000年增加2703 元,增长1.42倍,年均增长11.68%,恩格尔系数进一步降到41.61%,比2000年下降4.41个百分点。

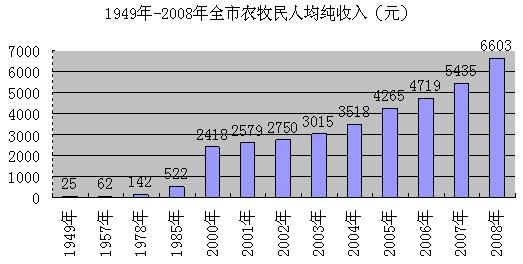

二、农牧民收入成倍增长,富裕程度显著提高

建国60年来,在党中央的正确领导下,在全市各级党委、政府和广大农牧民的共同努力下,全市农牧区生产力得到极大解放,农牧业和农村牧区经济取得巨大发展,农牧民收入成倍增长,富裕程度显著提高。收入的快速增长为农牧民生活水平的进一步提高奠定了坚实的基础。1949-2008年,全市农牧民人均纯收入由25元提高到6603元,提高了263倍,年均增长9.91%。尤其是1978年十一届三中全会后,全市农村牧区推行了以家庭联产承包责任制和畜草双承包责任制为主要内容的经济体制改革,极大的推动了农牧民收入的持续快速增长。到2008年全市农牧民人均纯收入为6603元,比1978年人均142元增加6461元,增长45.5倍,年均增长13.65%。收入增加额是1949-1978年增加额的54倍。

建国60年来,尤其是改革开放30年来,巴彦淖尔市农牧民收入增长呈现以下特点:

(一)收入结构趋于合理,收入来源呈现多元化格局

1、工资性收入逐渐成为农牧民收入的重要来源之一。2008年全市农牧民人均工资性收入为902元,比1978年增加898元,增长224.5倍,年均增长19.79%;工资性收入占农牧民人均纯收入的比重,由1978年的3%,提高到2008年的13.66%,提高10.66个百分点。

2、农牧民来自牧业的纯收入占纯收入的比重大幅提高。2008年全市农牧民来自牧业的纯收入人均达1790元,比1978年增加1528元,增长161.72倍,年均增长18.5%;牧业纯收入占农牧民人均纯收入的比重由1978年的7.6%,提高到2008年的27.1%,提高19.5个百分点。

3、二、三产业收入增长迅速。2008年全市农牧民人均二、三产业纯收入达293元,比1978年增加291元,增长145.5倍,年均增长18.14%;二三产业纯收入占农牧民人均纯收入的比重,由1978的1.41%,提高到2008年的4.44%,提高3.03个百分点。

(二)市场意识增强,现金收入快速增长

建国60年来,尤其是改革开放30年来,随着全市农村牧区经济的长足发展,广大农牧民市场经济意识普遍增强,“为卖而种、为卖而养”的观念深入人心,全市农畜产品的商品率不断提高,农牧民现金收入迅速增长。2008年全市农牧民人均现金纯收入达4935元,比1978增加4879元,增长87.13倍,年均增长16.1%;现金纯收入占农牧民人均纯收入的比重由1978年的39.25%,提高到2008年74.74%,提高35.49个百分点。

(三)政策性收入大幅增加

进入新世纪,从2004年开始,国家在减免农业税费的同时,连续出台了多项惠农利农政策,有效的拉动了农牧民收入的提高。2008年全市农牧民来自各项政策性的收入人均达266元,比2004年增加106元,增长66.25%,政策性收入占纯收入的比重达4.03%;

三、农牧民生活水平大幅提高,生活质量明显改善

建国60年来,尤其是改革开放30年来,随着全市农牧业和农村牧区经济的快速发展和广大农牧民收入的提高,全市农牧民生活消费水平大幅提高,生活消费质量不断改善。

生活消费支出全面增长,消费水平普遍提高

建国60年来,随着全市农牧民收入的大幅增加和农牧民消费观念的更新,农牧民各项消费支出全面增长,整体消费水平普遍提高。2008年全市农牧民人均生活消费总支出达4607元,比1949年增加4539元,增长66.75倍,年均增长7.41%,比1978年增长38.04倍,年均增长12.99%。

(二)物质消费档次不断提高,消费质量显著改善

建国60年来,在全市各级党委、政府的正确领导下,全市农牧民生活基本实现小康。全市农牧民物质消费档次明显提高,生活消费质量明显改善。农牧民生活消费正由基本生存型向享受发展型转变。

1、农牧民食品消费由“吃饱”向“吃好”转变。一是农牧民主食消费比重下降,营养保健类食品比重提高。2008年全市农牧民人均食品消费支出为1917元,比 1978年增长22.96倍,年均增长9.74%,其中人均主食消费占食品消费支出的比重由1978年的38.8%,下降到2008年的19.92%,下降18.88个百分点;农牧民人均蛋奶、蔬菜等低脂肪高蛋白食品消费支出增加,分别比1978年增长12倍和14倍;二是农牧民在外饮食消费支出比重增长迅速。2008年全市农牧民在外饮食人均消费支出达732元,1978年农牧民在外消费饮食很少;在外饮食占食品消费支出的比重达17.6%。

2、农牧民衣着消费由“穿暖”向“穿靓”转变。建国60年来,全市农牧民穿着发生了巨大变化,穿着由传统保暖型向时尚城市型转变。在农牧民衣着消费支出大幅度增加的同时,购买成品服装成为农牧民衣着消费的主体,传统的手工自制服装越来越少,对原布面料的购买持续下降。2008年全市农牧民人均衣着消费支出为370元,比1978年增加355元,增长23.67倍,年均增长11.28%。其中人均购买成品服装的消费支出为260元,比1978年增长64倍,年均增长14.93%;农牧民购买成品服装的消费支出占衣着消费支出的比重由1978年的26.6%,提高到2008年的70.27%,提高43.67个百分点。

3、农牧民居住消费由“能住”向“好住”转变。建国60年来,随着广大农牧民住房消费支出的逐年增长,居住质量的提高和居住条件的改善成为广大农牧民提高生活消费水平的重要目标。一是农牧民居住消费支出大幅增加。2008年全市农牧民人均居住消费支出为834元,比1978年增加832元,增长416倍,年均增长22.28%;二是农牧民人均住房面积增加。2008年全市农牧民人均住房面积为25.26平方米,比1978年增加19.26平方米,增长3.21倍,年均增长4.91%。三是农牧民住房卫生和取暖条件改善。到2008年末,全市97%农牧民家庭有了卫生设备,39.2%的农牧民家庭用上了暖气。

4、农牧民交通通讯和医疗保健消费由“支出少”向“支出多”转变。建国60年来,全市农村牧区基础设施得到进一步改善,极大的方便了农牧民的出行和联络,农牧民交通通讯消费支出猛增。2008年全市农牧民人均交通通讯消费支出为459元,比1978年增长400多倍。随着农牧民生活水平的提高,广大农牧民更加注重自身的健康,农牧民医疗保健消费支出大幅增加。2008年全市农牧民人均医疗保健消费支出为312元,比1978年增长300多倍。

5、农牧民家庭设备用品消费由“低档实用”向“高档时尚”转变。建国60年来,随着农牧民消费水平的提高,农牧民家庭设备用品消费支出显著增加。彩色电视机、电冰箱、抽油烟机等一大批现代、高档、耐用消费品由建国初期的没有,到改革开放初期的很少,再到新世纪已全面走入农家。2008年全市农牧民人均家庭设备用品消费支出为222元,比1978年增加212元,增长21.2倍,年均增长10.89%;2008年末全市农牧民家庭每百户拥有彩色电视机106台、洗衣机83台、电冰箱40台。

6、农牧民文教娱乐消费由“枯燥单调”向“丰富多彩”转变。建国60年来,随着农牧民自身素质的提高和消费观念的转变,书报杂志等文化消费品逐渐走进农户。广大农牧民更加注重文教娱乐方面的投入,农牧民精神生活得到丰富,文化素质得到提高。2008年全市农牧民人均文教娱乐消费支出为357元,比1978年增加352元,增长70.4倍,年均增长15.29%。