砥砺奋进 破浪前行

伴随着内蒙古自治区成立70年的岁月历程,特别是改革开放以来,全市人民在自治区党委、政府的正确领导下,坚定地以经济建设为中心,奋发图强,开拓进取,地区经济和社会发展取得长足进步。进入新世纪,巴彦淖尔市坚持绿色、可持续发展,全力推进工业化、农牧业现代化、城镇化发展,努力做大经济规模、提升经济实力、提高发展质量和水平,全市经济社会发展成效卓著。特别是在“十二五”时期,面对三期叠加的关键期,全市人民顶住压力,砥砺前行,全市经济社会实现又好又快发展,社会事业整体推进、城乡建设日新月异,人民生活明显改善,巴彦淖尔市在新起点上实现了新跨越、新崛起。

一、地区经济持续快速增长,经济总量和综合实力显著增强

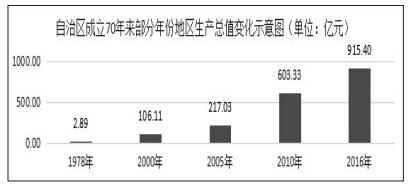

自治区成立70年特别是改革开放后,巴彦淖尔经济从农牧业为主向农牧业、工业并重发展转变,逐步形成以农牧业为基础,以工业为主导的产业结构,全市总体经济实现跨越式发展。经济总量从1952年的0.64亿元增加到改革开放初期1978年的2.89亿元,从1978年的2.89亿元进一步提升至2016年的915.38亿元,64年翻了近300倍,年均增长7.8%,高于同期全国平均水平。其中,经济总量从1978年的不足3亿元到100亿元,用时20年,年均增长11.0%;从100亿元到迈上200亿元大关用时7年,年均增长13.7%;从200亿元到600亿元用时5年,年均增长17.0%;600亿元到900亿元用时6年,年均增长8.7%;尤其是2000年以来,经济总量增加了800多个亿,年均增长13.4%。在经济总量不断扩张的同时,人均地区生产总值也随之“水涨船高”。1952年全市人均生产总值仅为133元;1978年达到了225 元;1987年跃上1000元大关,达到了1050元;2004年跃上10000元大关,达到10704元;2016年,全年人均地区生产总值完成54480元,按年平均汇率折算达到8255美元,是1952年的224倍,年均增长7.7%,全市全面建设小康社会进程迈出了坚实的一步。

在经济又好又快发展的同时,宏观经济效益稳步提升。1952年,全市财政收入仅176万元;1978年达到1015万元;1988年进入1亿元大关,达1.27亿元;进入新千年以来,随着综合经济实力的不断提升,财政实力实现了快速增长。公共财政预算收入从2000年的5.65亿元提升至2015年65.80亿元,年均增长17.8%,快于同期经济增长增速。2016年,全市公共财政预算收入70.0亿元,是1952年的近4000倍,年均增长13.8%。

二、结构调整进程加快,经济结构不断优化

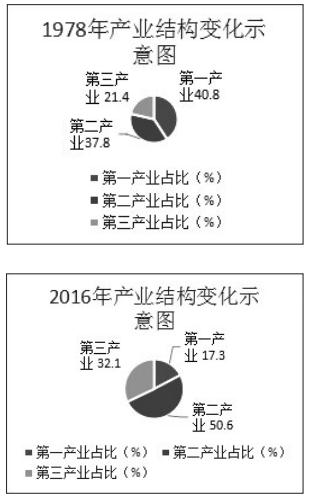

随着经济社会的不断发展,我市产业结构得到进一步调整优化,国民经济实现了农牧业主导型向工业主导型的转变。建国初期,我市第一产业在国民经济中所占比重近80%,到2004年,第二产业所占比重首次超过第一产业,三次产业结构调整为32.1:34.9:33.0,改变了长达55年的以第一产业为主导的格局。“十二五”时期的产业结构继续优化,三次产业结构达到18.7:50.8:30.5,到2016年进一步调整为17.3:50.6:32.1,呈现 “二、三、一”的格局。2016年与1952年比较,一产业比重下降了57.9个百分点,二产业和三产业分别上升了47.0和10.9个百分点。工业经济的主导地位更加稳固,农牧业基础地位进一步夯实,第三产业已经成为推动全市经济提速发展的重要动力。

(一)农牧业生产稳定发展,现代农牧业发展不断加快。自治区成立70年来,通过多年持续不断的农田基础设施建设和中低产田改造,我市农业生产条件和生产力的迅速提升,同时,随着农区畜牧业的快速发展,为农业经济实力的增强及农牧民增收,注入了强劲的动力。第一产业增加值从1952年的0.48亿元提升至1978年的1.18亿元, 2000年进一步提升至43.33亿元,分别年均增长3.5%和3.3%;进入新千年,全市以提高农牧业产业化经营水平为重点,大力发展绿色有机农牧业,推动传统农牧业向现代农牧业转变,农牧业综合生产能力显著增强,农牧业经济发展进一步加快。到2016年全市第一产业增加值已达到158.14亿元,与1952年相比,年均增长4.0%。特别是近些年,我市主动适应经济发展新常态,坚持走绿色发展、可持续发展之路,绿色特色农牧业金字招牌越来越亮,设施农业面积发展到26万亩,产业化经营取得明显成效。牧业年度牲畜饲养量达2200多万头只,肉羊出栏量、有机原奶产量、农畜产品出口额均居内蒙古自治区首位,巴美肉羊成为国内第一个具有自主知识产权的肉羊品种。年产粮食稳定在60亿斤以上,油料产量80万吨以上,肉产量20万吨以上,牛奶产量60万吨以上,羊绒产量200吨以上,葵花产量居全国首位,创建成为国家级番茄制品出口质量安全示范区,河套面粉、圣牧高科有机奶获国际农交会金奖。区域化布局、专业化生产、规模化经营水平进一步提升。

(二)工业经济发展迅猛,对地区经济的贡献明显增强。70年来,全市工业经济从“一穷二白”到“半壁江山”,经历了挫折,也迎来过辉煌。特别是近年来,在工业经济下行压力不断增大的不利局面下,坚持扩总量、调结构、转方式并举,不断推动传统产业改造升级,大力发展非资源型产业,工业经济实现稳步增长,质量和效益明显提高。全市工业增加值由1952年的仅213万元提升至2016年的388.73亿元,年均增长16.6%;到2004年,全市工业经济占比首次超过一产,对经济增长的贡献率也居各产业首位,实现了历史性跨越,工业主导型经济正式建立。“十五”时期以来,全市依托资源和地域优势,不断推动工业经济加快发展,逐步形成了以农畜产品加工业、矿山及冶金工业、化学工业和电力工业为龙头的优势特色产业,工业增加值所占比重达90%以上。特别是经过“十二五”时期的不懈努力,巴彦淖尔建设绿色农畜产品生产加工输出基地、清洁能源输出基地、有色黑色金属和进口资源深加工基地,现代化工及新材料生产基地初具规模,产业向中高端迈进,多方发展多极支撑的现代产业体系基本建成。

(三)第三产业不断发展壮大,对经济增长的推动力明显增强。70年来,全市在大力发展一、二产业的同时,积极贯彻落实国家和自治区关于加快发展第三产业的相关政策措施,充分发挥自身优势,第三产业取得长足进步。第三产业增加值由成立初期的0.14亿元提升至1978年的0.62亿元,年均增长2.9%;改革开放以来,特别是“十二五”以后,随着工业化、城镇化进程逐步加快,全市坚持把服务业作为产业转型升级、拉动经济增长的重要动力,着力抓好旅游、金融、物流、电子商务等产业发展,第三产业再次迎来前所未有的发展机遇,占比明显提高,结构不断优化,对经济增长的推动力明显增强。截至2016年,全市第三产业增加值完成293.83亿元,与1952年相比,年均增长7.2%;比1978年年均增长12.1%;比“十二五”初2010年年均增长7.7%。第三产业增加值占GDP的比重由1952年的21.2%提高到2016年的32.1%,提升10.9个百分点。第三产业内部结构日趋合理,传统服务业比重有所下降,金融、房地产、旅游等新兴服务业取得蓬勃发展。

三、城乡建设、生态文明建设取得重大突破

自治区成立70年来,随着全市经济社会的不断发展,城乡建设、生态文明建设取得较大突破。特别是“十二五”期间,全市坚持打基础、利长远,统筹推进城乡基础设施和生态建设,城乡面貌大为改观,宜居宜业水平明显提高,支撑和保障发展的能力不断提升。全市城镇化率达到53.4%,比1949年提升44.3个百分点;仅“十二五”期间就累计完成城建投资966亿元,是“十一五”时期的2倍。

生态建设进一步向好。在不断完善城乡建设的同时,全市坚持做好“水、绿、文化”三篇文章,中心城市和六个县城面积焕然一新,美丽乡村建设走在全区前列,草原水城 、塞上绿城、河套文化名城展开秀美画卷。在推动经济社会发展中,全市始终把生态文明建设摆在突出位置,生态环境综合质量持续改善,成为全国生态文明先行示范区。2016年全市森林覆盖率达到14.9%,比2010年提高5.1个百分点;乌兰布和沙漠生态环境不断改善;全市环境质量指数达到92.0%,比2000年提升78.5个百分点,城镇集中式饮用水水源地水质达标率100%。公共服务体系更加完善,经济社会发展法治化水平不断提高,“五城同创”“美丽乡村建设”等工作取得显著成效,富裕、美丽、幸福、文明、活力巴彦淖尔建设大步迈进。

四、投资较快增长,基础设施和基础产业发展迅速

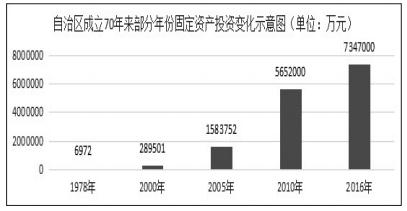

自治区成立70年特别是改革开放以来,全市着力破解基础设施和基础产业薄弱等发展瓶颈,千方百计加大基础设施和基础产业的投入,努力扩大固定资产投资规模,积极调整投资结构,投资总量稳步增长,取得显著成效,为全市经济持续、快速、健康发展奠定了坚实的物质基础。成立初期的1952年,全市固定资产投资只有85万元,1978年完成6972万元,1984年突破1亿元, 2004年突破100亿元,达到107.69亿元;到2016年全市固定资产投资总额已达到734.69亿元,比1978年年均增长20.1%。特别是“十二五”期间,基础设施和基础产业投资力度进一步加大,其中,交通运输、仓储和邮政业累计完成投资326.5亿元,是“十一五”时期的75.0%;水利、环境和公共设施管理业累计完成投资549.7亿元,是“十一五”时期的2.1倍;农林牧渔业累计完成投资317.4亿元,是“十一五”时期的2.3倍;煤炭开采及洗选业累计完成投资101.8亿元,是“十一五”时期的5.6倍。

五、人民生活显著改善,社会保障事业全面推进

从自治区成立初期直至改革开放之前,全市城乡居民恩格尔系数都在60%以上,处于贫困线以下。改革开放以后,全市城乡居民生活明显改善,人民生活开始向全面小康迈进。

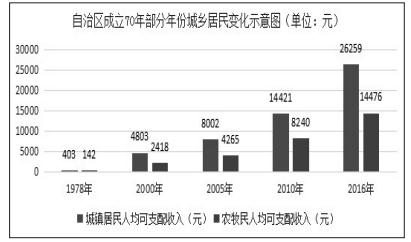

城乡居民收入不断增加。改革开放以后,随着经济体制改革和多种分配方式的不断变革,城镇居民收入结构与成立初期相比发生了显著变化。2016年全市城镇居民人均可支配收入和农村牧区居民人均可支配收入分别达到26259元和14476元,分别为1978年的64倍和100倍,年均增长11.6%和12.9%。收入的增加使城乡居民拥有的财富呈现快速增长趋势。2016年底,全市城乡居民人民币储蓄存款余额达610.70亿元,比1978年底年均增长20.6%。股票、债券等金融资产规模不断扩大,城镇居民拥有的财产性收入占全部收入比重不断提升,2016年上升到4.3%。

城乡居民消费能力不断增强。随着居民收入的持续增长,社会保障体系的不断健全和完善,居民消费信心得到加强,消费能力不断提高,消费结构逐渐升级,从温饱型向享受型和发展型转变,吃穿用住行得到全面而又明显的改观。由六七十年代的“自行车、缝纫机、手表、收音机”,到八九十年代的“摩托车、电冰箱、洗衣机”,再到当前的“电脑、汽车、商品房”,娱乐享受型消费明显增加。2016年,全市城镇居民和农村居民恩格尔系数分别为28.4%和29.7%,比1978年回落33.6个和39.0个百分点;城乡居民人均消费支出分别为17093元和13647元,与1978年相比,年均增长10.4%和13.3%。2016年年末私人轿车保有量22.2万辆,同比增长20.7%,其中:本年新注册轿车2.4万辆。

社会保障事业全面推进。自治区成立70年特别是新世纪以来,全市城乡养老、医疗和最低生活保障制度等社会保障事业取得突破性进展。各项社会保险覆盖人群迅速增长。养老、医疗保险实现制度全覆盖,企业退休人员养老保障水平不断提升。截至2016年底,全市参加企业职工养老保险20.43万人、城乡居民养老保险56.05万人、城镇基本医疗保险64.01万人、工伤保险15.43万人、生育保险14.91万人,各险种参保人数均在保持去年水平的基础上有不同程度增加。新农合医疗保险参保率达到98%以上。城市低保保障标准月人均提高38元,达到508元;农牧区低保保障标准年人均提高333元,达到3865元。

六、内外贸易繁荣活跃,对外开放步伐明显加快

自治区成立70年特别是改革开放以来,随着社会主义市场经济体制的确立和人民生活水平的日益改善,全市内外贸易呈现繁荣活跃态势,对外开放水平空前提高。社会消费品零售总额由成立初期的1063万元提升至1978年的2.05亿元,年均增长10.6%;到1992年迈入10亿元大关,达到10.10亿元,与1978年相比,年均增长12.1%;2009年迈入100亿元大关,达到108.8亿元,与1992年相比,年均增长15.0%;截止2016年,全市社会消费品零售总额已跨入200亿元大关,达257.70亿元,与2009年相比,年均增长13.1%。在消费品市场不断繁荣的基础上,对外贸易从无到有蓬勃发展。截止2016年,全市进出口总额从1990年的不足1千美元快速提升至2016年的19.9亿美元,年均增长23.4%。向北开放取得历史性突破,借助与蒙古国有369公里的边境线,全市全力发挥甘其毛都口岸优势,加强内外开放,截至目前,累计进口煤炭8000多万吨,进口铜精粉265.5万吨,成为我国进口蒙古国煤炭第一大口岸,是内蒙古向北开放的前沿。